Ursache für Schimmelpilze im Wohnbereich.

Ursache für Schimmelpilze im Wohnbereich.

Inhalt: Wo kommen Schimmelpilze her?

Wie entstehen Schimmelpilze?

Warum wachsen Schimmelpilze nur an bestimmten Stellen?

Was kann ich überprüfen ?

Wer kennt nicht das Problem: Es wird in eine neue Wohnung eingezogen alles ist in Ordnung doch plötzlich während der Winterzeit bilden sich an manchen Stellen Schimmelpilze. Die Antwort lautet immer es wird zu wenig gelüftet. Somit wird die Schuld auf die Bewohner geschoben.

Ein Vermieter darf ein Baumangel bestreiten, muss aber ein unzureichendes Lüften dem Mieter nachweisen.

Der Vorgänger hat mit einem Schimmelvernichter den Schimmel beseitigt und neu gestrichen, so wurde die Wohnung in einem optisch ordentlichem Zustand übergeben.

Was ist nun passiert?

Schimmelvernichter töten den vorhandenen Schimmelpilz ab verhindern aber nicht ein neues Auskeimen neuer Pilzsporen. Mit beginn der kalten Jahreszeit kühlen die Oberflächentemperaturen soweit ab und die Stellen werden feucht. Diese vorhandene Feuchtigkeit aktiviert das Wachstum der neuen Pilzsporen.

Was auch gar nicht so selten ist, nach einer Sanierung tritt plötzlich Schimmelbefall auf wo vorher keiner war.

Um die Ursache zu Verstehen muss man ein paar Dinge über das Wachstum der Schimmelpilze wissen.

Wo kommen Schimmelpilze her?

Die Verbreitung findet über Sporen statt. Sie sind ein natürlicher Bestandteil der Luft und werden mit ihr transportiert. Somit gelangen die Sporen in Gebäude und Wohnungen. Die Verteilung innerhalb geschieht ebenfalls durch Luftbewegung. Dies bedeutet das die Pilzsporen die in der Außenluft vorkommen, auch in den Wohnungen vorhanden sind.

Pilzsporen sind also immer und überall vorhanden und besiedeln unterschiedlichste Untergründe.

Mit ihrer Anpassungsfähigkeit können sie sich innerhalb kürzester Zeit den unterschiedlichsten Bedingungen Anpassen und Überlebensstrategien entwickeln.

Es kommt nie ein Schimmelpilz allein vor, sondern immer verschiedene Arten miteinander.

Es gibt geschätzte 250 000 Pilzarten. Aber nur ca. 180 Arten werden mit Erkrankungen von Menschen in Verbindung gebracht.

Der Begriff Schimmelpilz bezieht sich auf den gefärbten pelzigen Belag.

Wie entstehen Schimmelpilze?

Sie wissen nun das Pilzsporen immer und überall vorhanden sind. Das lässt sich nicht verhindern. Damit sie anfangen können zu wachsen, benötigen sie ein geeignetes Umfeld.

Sauerstoff und Licht haben kaum Einfluss.

Bei Sauerstoffmangel wird der Stoffwechsel von Atmung auf Gärung umgestellt.

Licht ist für das Wachstum nicht erforderlich. Deswegen können sie auch hinter Verkleidungen wachsen.

Für das Wachstum müssen genügend Nährstoffe, entsprechende Temperatur, pH-Wert und

ausreichend Feuchtigkeit vorhanden sein.

Nährstoffe: Winzige Partikel im Staub (z. B. Pollen, Hautschuppen usw.) sind für das Wachstum bereits ausreichend. Die Nährstoffansprüche sind sehr gering. Besonders schnell ist das Wachstum auf Zellulosehaltigen Untergründe wie zum Beispiel Raufasertapete oder Gipskartonplatten.

Ausreichend Nährstoffe sind auch immer Vorhanden. Das kann also auch nicht verhindert werden.

Schimmelpilze können in einem Temperaturbereich gedeihen die im Wohnbereich immer vorhanden ist.

Mehr oder weniger sind alle Schimmelpilzarten zwischen 15° C und 30º C anzutreffen.

pH-Wert: Der Optimale Bereich den Schimmelpilze bevorzugen liegt zwischen 4 – 7.

Dispersionsfarben und Kunstharzputze haben eine pH-Wert von 5-7 und liegen im Idealbereich von Schimmelpilze.

Kalkputze oder Silikatputze und Silikatfarben haben einen pH-Wert von ca. 10. Allerdings baut der sich über Jahre ab sodass der Schutz etwa 5 bis 8 Jahre nur anhält. Bei einem erneuten Anstrich erhöht sich der pH-Wert wieder.

Durch ausscheiden von Stoffwechselprodukte können Schimmelpilze den pH-Wert absenken oder anheben um für sich günstige Wachstumsbedingungen schaffen.

Feuchtigkeit: Nährstoffe und geeigneter pH- Wert alleine können kein Wachstum auslösen. Es muss ausreichen Feuchtigkeit vorhanden sein damit ein Keimen stattfinden kann. Hierfür ist das freie zur Verfügung stehende Wasser entscheidend. Dies ist der Wassergehalt in den Poren an der Bauteiloberfläche der nicht gebunden ist. Nur wenn genügend Feuchtigkeit vorhanden ist wird das Keimen der Pilzsporen aktiviert.

Schimmelpilze können bei ausreichend vorhandener Feuchtigkeit bis in 48 Stunden anwachsen.

Fassen wir mal zusammen :

Pilzsporen sind immer und überall vorhanden, Nährstoffe sind ebenfalls immer vorhanden, das Temperaturspektrum im Wohnbereich passt, der pH-Wert des Untergrunds wird durch Stoffwechsel entsprechend angepasst.

Das können wir nicht verhindern, es gibt keine Möglichkeit etwas dagegen zu tun,

Damit das Wachstum der Pilzsporen beginnen kann, wird viel Feuchtigkeit benötigt. Pilze können keine Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Es muss genügend Feuchtigkeiit an der Oberfläche vorhanden sein.

Das Keimen der Pilzsporen wird nur an den Stellen aktiviert, wo genügend Feuchtigkeit vorhanden ist.

Deshalb ist ein Befall von Schimmelpilzen immer eine Ursache von einem Feuchteproblem.

Das einzige was wir zum Schutz gegen Schimmelpilze tun können, ist verhindern das genügend Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Deshalb ist es Notwendig die Ursache für zu hohe Feuchte zu ermitteln und zu wenn möglich zu beseitigen.

Ursachen für zu hohe Feuchtigkeit.

Im Neubau oder nach Sanierungen vorhandene Restfeuchte

Fehlende oder unzureichende Dämmung ( Wärmebrücken) dadurch Kondenswasserausfall

Hohe Luftfeuchte über 60 % (z.B. durch Wäscheaufhängen)

Baukonstruktife Mängel

Wasserschaden durch Leck an Leitungen oder Abwasserrohre

Fehlende oder mangelhafte Abdichtungen

Zu hohe Feuchtigkeit aufgrund von Wasserschäden durch Leitungsleck oder mangelhafte Abdichtung sind klare Ursachen.

Restfeuchte nach Neubau oder Sanierung dürfte nach spätestens 1 Jahr keine Schimmelprobleme mehr machen.

Sind keine Defekte an Leitungen und Abwasserrohren und keine undichten Stellen wo Feuchteeintritt möglich ist vorhanden, bleibt nur eine Feuchtigkeit durch Kondenswasser übrig.

Das sind in der Regel immer Bereiche die mit Außenluft in Kontakt sind. Zum Beispiel Stellen entlang der Außenwänden.

In Wohnräumen mit Temperatur von 18º C bis 22º C ist eine relative Luftfeuchte von 40 % bis 60 % normal. Empfohlen wird eine relative Luftfeuchte von 50 %. In älteren Gebäuden sollte die Luftfeuchte eher bei 40 % liegen.

Warum kommt es zu Kondenswasserausfall ?

Je nach Temperatur kann die Luft verschiedene Menge Wasser im gasförmigen Zustand aufnehmen.

Diese Aufnahme ist begrenzt. Kühlt die Raumluft ab kann sie weniger Wasserdampf aufnehmen und der überschüssige Wasserdampf setzt sich auf der Oberfläche nieder. Brillenträger kennen dies wenn sie vom Kalten ins Warme gehen und die Brille beschlägt. Sichtbar ist das auch an den Fensterscheiben. Ab einer bestimmten Außentemperatur ist die Oberflächentemperatur der Fensterscheibe innen so abgekühlt das sich Wassertropfen ansammeln.

Bei einem Kondenswasserausfall haben wir 100 % Oberflächenfeuchte. Pilzsporen beginnen garantiert ab einer Oberflächenfeuchte von 80 % an zu Keimen. Das bedeutet schon bevor es zu Kondenswasserausfall kommt beginnt das Schimmelwachstum im verborgenen.

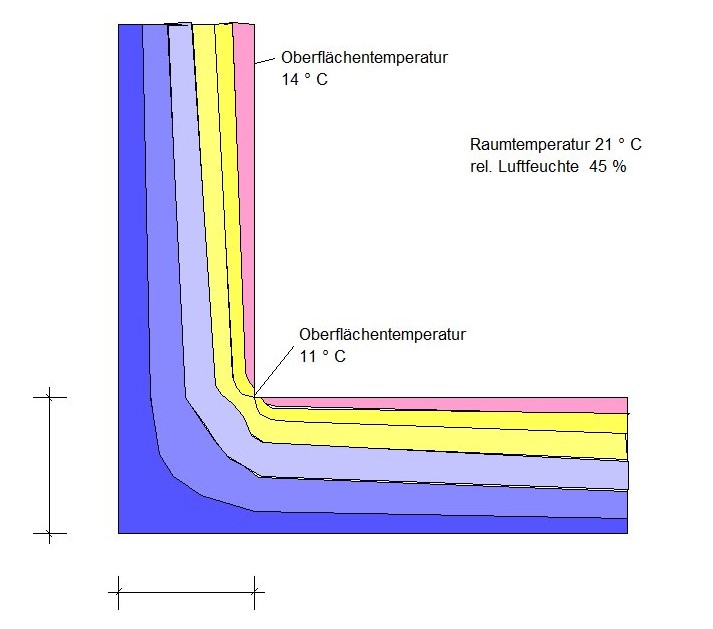

Wie das vorgeht zeig ich am Beispiel einer Außenecke die Typisch ist für Schimmelbefall.

Als Beispiel ein Mauerwerk das keine guten Dämmeigenschaften hat.

Mauerecken gelten als Wärmebrücken weil die Außenfläche größer ist als die beheizte Innenfläche.

Die Ecke kühlt deshalb stärker aus als das gerade Mauerwerk.

An diesem Beispiel ist eine Raumtemperatur von 21° C und eine Luftfeuchte von 45 %

In der Ecke ist eine Oberflächentemperatur von 11 ° C gemessen.

Nach den Berechnungen würde es bei 45 % Luftfeuchte ab 8,6 ° C Oberflächentemperatur zu Tauwasserausfall kommen. Das Keimen der Pilzsporen würde schon bei 11,9 ° C beginnen. Da ist man mit 11 °C schon deutlich im optimalem Wachstumsbereich.

Bei 11 ° C Oberflächentemperatur dürfte die Luftfeuchte 41% nicht übersteigen. Da ist die Bausubstanz mangelhaft.

Die Entstehung von Schimmelpilzen

Wie bereits erwähnt sind Pilzsporen immer vorhanden. Sobald eine Oberflächenfeuchtigkeit von 80 % besteht (nicht zu verwechseln mit rel. Luftfeuchte) fangen die Sporen an zu Keimen. Es gibt Arten die schon bei 70 % Oberflächenfeuchte anfangen können zu Keimen. Nach den aktuellen Normen wird mit 80 % gerechnet.

Nach der Keimung bildet sich im verborgenem ein Myzel.

Anschließend bildet sich ein Fruchtkörper mit den Sporen. Erst jetzt wird der Schimmel sichtbar.

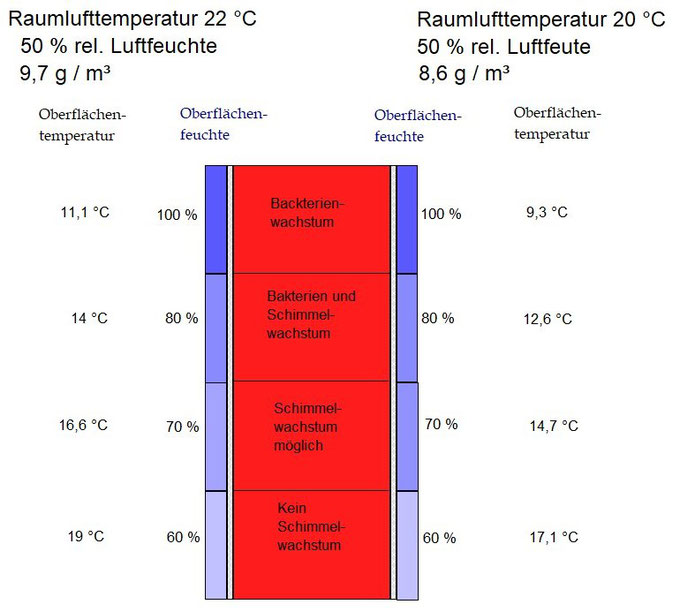

Im der nächsten Darstellung wird gezeigt wie die

Wachstumsbedienungen von der Oberflächentemperatur abhängt.

Mit einer Raumtemperatur von 22 °C und von 20 °C mit

50 % rel. Luftfeuchte.

Die Raumtemperatur von 20 °C und 50 % rel.

Luftfeuchte bei einer Außentemperatur von -10°C entspricht der DIN 4108-2

Ab einer Oberflächentemperatur von 9,3 °C kommt es zu Kondenswasserbildung (Wasser auf der Oberfläche) und damit zu einer Oberflächenfeuchte von 100 %. Solange die Oberflächenfeuchte 100 % beträgt, wachsen keine Schimmelpilze sondern nur Bakterien. Im Wasser wachsen keine Pilzsporen.

Ab 80 % Oberflächenfeuchte bis unter 100 % wachsen

Bakterien und garantiert Pilzsporen. 80 % entsteht ab einer Oberflächentemperatur von 12,6 °C.

Ab einer Oberflächentemperatur von 14,7 °C entsteht eine Oberflächenfeuchte von 70 %. Für manche Pilzsporen ist da schon ein Keimen möglich.

Je nach Außentemperatur fällt oder steigt die Oberflächentemperatur. Gebäude die nach aktuellen Vorschriften und Luftdicht gebaut werden und die empfohlene Luftfeuchte eingehalten wird, haben auch bei -10 °C nicht die Oberflächentemperatur um ein ein Schimmelwachstum zu ermöglichen.

Wenn doch, sind Baumängel

vorhanden.

Bei älteren Gebäuden die nicht Luftdicht gebaut sind

kann die Oberflächentemperatur dementsprechend weit absinken weil der kalte Wind durch bläst. Das geschied zum Beispiel oft an Fenster Laibungen.

Auch durch unzureichende Dämmung kühlen die

Oberflächen so stark ab das die Oberflächenfeuchte sich mit Lüften alleine nicht entsprechend niedrig gehalten werden kann.

Vor allem Flachdachbauten aus den 60 er und 70er Jahren sind unzureichend gedämmt.

Die entscheidende Frage ist:

Wird durch zu geringes Lüftungsverhalten oder zu hohe Luftfeuchtigkeit zum Beispiel Wäsche trocknen, der Bewohner ideale Wachstumsbedingungen geschaffen oder entsteht die zu hohe Oberflächenfeuchte durch Baukonstruktife Mängel und unzureichende Wärmedämmung.

Das können wir selber überprüfen.

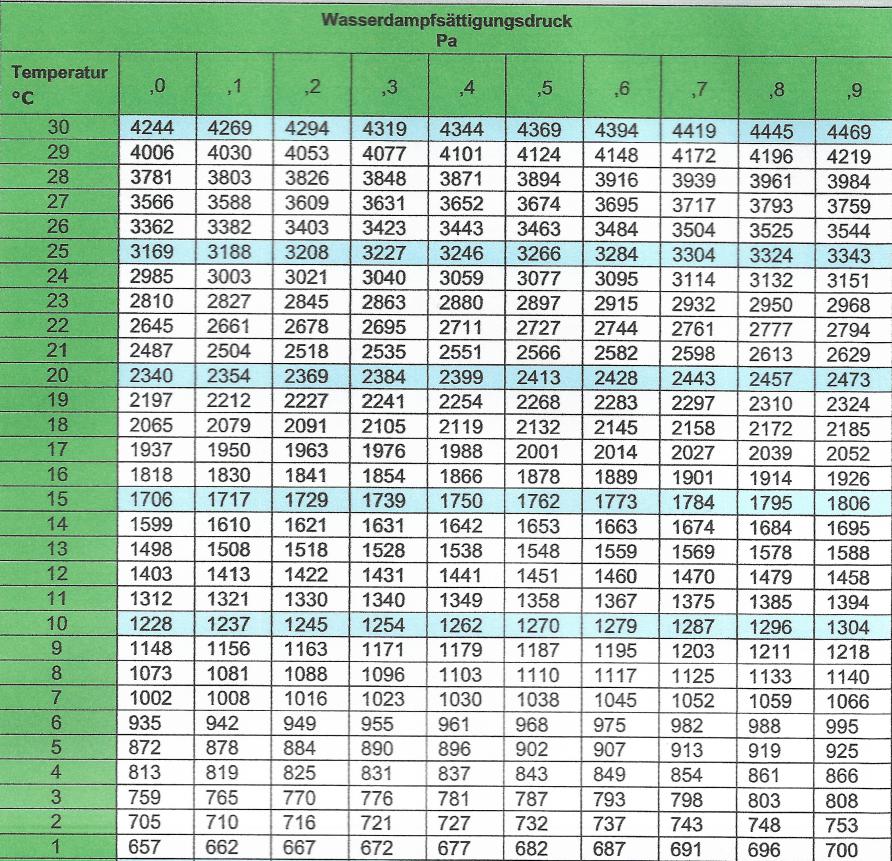

Dazu benötigen wir ein Digitales Thermometer mit Luftfeuchte Anzeige, ein Laserthermometer mit dem die Oberflächentemperatur gemessen wird und eine Tabelle mit dem Wasserdampfsättigungsdruck. Die kann aus dem Internet heruntergeladen werden.

Digitales Thermometer mit relativer Luftfeuchte Anzeige

Messen der Oberflächentemperatur mit Laserthermometer

Erstellen Sie nun eine Tabelle die so aussieht.

|

Datum |

|

|

|

|

|

|

|

|

Außentemperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

Raumlufttemperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

Relative Luftfeucht |

|

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

|

|

|

|

|

|

|

Messen Sie die Außentemperatur, Raumlufttemperatur, rel. Luftfeuchte, und die Oberflächentemperatur mit dem Laserthermometer an der Stelle wo Schimmelbefall vorhanden ist. Am besten erst spät Abends messen wenn die Außentemperatur recht kühl ist.

Die gmessenen Werte in die Tabelle eintragen.

|

Datum |

08.01.25 |

|

|

|

|

|

|

|

Außentemperatur |

- 3° C |

|

|

|

|

|

|

|

Raumlufttemperatur |

23 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Relative Luftfeucht |

33 % |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur |

15,5 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

|

|

|

|

|

|

|

Jetzt können die restlichen Werte einfach ausgerechnet werden.

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur ausrechnen

Beispiel: Gemessen: Raumtemperatur 23° C, relative Luftfeuchte 33 %

Pa Wert Raumtemperatur in Tabelle ablesen gemessen 23° C = 2810 Pa

Formel: rel. Luftfeuchte · Pa Raumtemperatur = Pa Wert Oberflächentemperatur

33 % · 2810 Pa = 927,3 Pa Tabelle ablesen bei ungefähr 927,3 Pa = 5,9° C (925)

Bei einer Oberflächentemperatur von 5,9° C kommt es zum Tauwasserausfall

Das wird in unserer Tabelle eingetragen

|

Datum |

08.01.25 |

|

|

|

|

|

|

|

Außentemperatur |

- 3° C |

|

|

|

|

|

|

|

Raumlufttemperatur |

23 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Relative Luftfeucht |

33 % |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur |

15,5 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

5,9° C |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur ab Schimmelwachstum

Schimmelbildung ab 80 % möglich

Pa Wert Tauwasserausfall : 80 % = Oberflächentemperatur Schimmelwachstum

927,3 Pa : 80 % = 1159.1Pa In Tabelle ablesen bei ungefähr 1159,1 Pa = 9,1° C

Beginn Schimmelpilz Wachstum unter 9,1° C Oberflächentemperatur

Das wird in unserer Tabelle eingetragen

|

Datum |

08.01.25 |

|

|

|

|

|

|

|

Außentemperatur |

- 3° C |

|

|

|

|

|

|

|

Raumlufttemperatur |

23 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Relative Luftfeucht |

33 % |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur |

15,5 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

5,9° C |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

9,1° C |

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

|

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

|

|

|

|

|

|

|

Maximale Luftfeuchte Tauwasserausfall ausrechnen

Oberflächentemperatur 15,5 °C = 1762 Pa (aus Tabelle)

Raumlufttemperatur 23 ° C = 2810

Formel: Pa Wert Oberflächentemperatur : Pa Wert Lufttemperatur = rel. Luftfeuchte Tauwasserausfall

1762 Pa : 2810 Pa = 0,62,7

Bei einer Luftfeuchte ab 62 % (abgerundet) fällt an der Oberfläche Außenwand Tauwasser aus.

Das wird in unserer Tabelle eingetragen

|

Datum |

08.01.25 |

|

|

|

|

|

|

|

Außentemperatur |

- 3° C |

|

|

|

|

|

|

|

Raumlufttemperatur |

23 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Relative Luftfeucht |

33 % |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur |

15,5 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

5,9° C |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

9,1° C |

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

62 % |

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

|

|

|

|

|

|

|

Maximale Luftfeuchte vor Schimmelwachstum ausrechnen

Bei 62 % Luftfeuchte kommt es zu Tauwasserausfall. Pilzsporen fangen aber bei 80 % Oberflächenfeuchte garantiert an zu wachsen. Deshalb ist es wichtig zu wissen wie hoch die rel. Luftfeuchte max. sein darf bei den gemessenen Temperaturen.

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall · 80 %

62 % · 80 % = 49,6 %

Bei eine Luftfeuchte ab 49,6 % können die Pilzsporen anfangen zu Keimen.

Auch das tragen wir in die Tabelle ein.

|

Datum |

08.01.25 |

|

|

|

|

|

|

|

Außentemperatur |

- 3° C |

|

|

|

|

|

|

|

Raumlufttemperatur |

23 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Relative Luftfeucht |

33 % |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur |

15,5 ° C |

|

|

|

|

|

|

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

5,9° C |

|

|

|

|

|

|

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

9,1° C |

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

62 % |

|

|

|

|

|

|

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

49,6 % |

|

|

|

|

|

|

So machen Sie mehrere Messungen und rechnen die restlichen Werte aus.

|

Datum |

08.01.25 |

12.01.25 |

15.01.25 |

20.01.25 |

23.01.25 |

27.01.25 |

31.01.25 |

|

Außentemperatur |

- 3° C |

- 1° C |

-5 °C |

- 4°C |

- 6 °C |

- 8 ° C |

-10° C |

|

Raumlufttemperatur |

23 ° C |

22 ° C |

21.5 °C |

22,5 °C |

22,0 °C |

21,8 °C |

21,8°C |

|

Relative Luftfeucht |

33 % |

43% |

46 % |

51 % |

45 % |

42 % |

50 % |

|

Oberflächentemperatur |

15,5 ° C |

15,8 °C |

15,0 °C |

15,2 °C |

14,5 °C |

14,1 °C |

13,9 °C |

|

Tauwasserausfall Oberflächentemperatur |

5,9° C |

8,9 °C |

9,4 °C |

11,8 °C |

9,5 °C |

8,3 °C |

10,9 °C |

|

Oberflächentemperatur Schimmelwachstum beginnt bei 80% |

9,1° C |

12,2° C |

12,7° C |

15,2° C |

13,0° C |

11,6° C |

14,3° C

|

|

Max. Luftfeuchte Tauwasserausfall |

62 % |

67 % |

66 % |

65 % |

62 % |

61 % |

60 % |

|

Max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum beginnt 80 % |

49,6 % |

53,6 % |

52,8 % |

52 % |

49,6 % |

48,8 % |

48 % |

Ist die Tabelle vollständig so bekommen Sie einen Überblick ab welcher Außentemperatur welche

Oberflächentemperatur besteht und wie nieder die Oberflächentemperatur mit der gemessenen Luftfeuchte max. sein darf bevor Schimmelwachstum entsteht.

Die max. Luftfeuchte liegt zwischen 48 % und 53,6 %. Hier ist bei – 10 °C die gemessene Luftfeuchte von 50 % zu hoch.

Generell kann davon ausgegangen werden das wenn Oberflächentemperaturen unter 12 ° C bei Außentemperatur bis – 10° C gemessen werden der Wärmeschutz nicht ausreichen ist.

Auch wenn die max. Luftfeuchte bevor Schimmelwachstum entsteht bei unter 40 % liegen soll ist dies mit Lüften alleine nicht machbar.

Quelle: Wärmebrücken erkennen-optimieren-berechnen- vermeiden, Johannes Volland, Michael Pilz, Timo Skora

ISBN 978-3-481-02799-5 Rudolf Müller Verlag